且末县2024年度地质灾害防治方案

为切实做好地质灾害防治工作,最大程度地避免和减轻地质灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全,促进社会和经济全面协调、可持续发展,根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)、《关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发﹝2011﹞20号)以及《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》,结合我县地质环境特征和地质灾害现状,编制本年度地质灾害防治方案。

一、且末县地质灾害现状

(一)崩塌、泥石流、滑坡

且末县境内发育的地质灾害类型以崩塌、泥石流、滑坡为主,无地裂缝及地面沉降等地质灾害,根据且末县地质灾害的特征分析,造成地质灾害的主要原因以自然因素为主,诱发以降雨占主要因素,特别是突发性地质灾害大部分都与大气降雨有着十分密切的关系。全县累计各类地质灾害点及潜在隐患点共计293处,其中:崩塌157处,占灾害点总数的53.76%;泥石流119处占灾害点总数的40.75%;滑坡17处,占灾害点总数的5.49%。

且末县所辖13个乡(镇),从地质灾害在分布数量上和分布密度上分析,且末县灾害点全部分布于山区3个乡镇。库拉木勒克乡81处,灾害点密度为3.2个/千平方公里,其中崩塌(隐患)50处、泥石流灾害30处、滑坡灾害(隐患)1处;阿羌镇133处,灾害点密度为4.4个/千平方公里,其中崩塌(隐患)63处、泥石流灾害61处、滑坡灾害(隐患)9处;奥依亚依拉克镇79处,灾害点密度为18.2个/千平方公里,其中崩塌(隐患)44处、泥石流灾害28处、滑坡灾害点7处。其他平原区各乡镇(场)及且末县直属区域内无地质灾害发育。

根据地质灾害形成发育的地质环境条件、灾害类型、发育强度、诱发因素、分布特征和人类活动强度,将且末县地质灾害划分为高易发区、中易发区、低易发区、不易发区四个单元。

1、高易发区。主要分布在县南部奥依亚依拉克镇西侧县界周边、奥依亚依拉克村及布谷纳村一线、阿羌镇—昆其布拉克牧场—卡特里西一线、库拉木勒克乡政府所在地周边、Z591专线—吐拉牧场以及吐拉牧场木头桥一带、且末县南塔特勒克苏玉石矿一带、江尕勒萨依及阔纳江尕勒萨依周边,地貌属高山区及中低山区,为人类、工程及采探矿活动较为密集的区域,总面积1917.94km2,占调查区总面积的1.38%。区内共分布地质灾害点234处,占地质灾害点总数的79.86%,发育的地质灾害类型主要包括崩塌及潜在崩塌、泥石流、滑坡等地质灾害,其中:崩塌135处、泥石流83处、滑坡16处,地质灾害点密度0.122处/km2,灾害点密度较大。

2、中易发区。主要分布在且末县南部山区西起且末县西侧县界沿中昆仑山脉经奥依亚依克镇、昆其布拉克牧场、阿羌镇、库拉木勒克乡等各乡镇原政府所在地,而后沿东北经江格勒萨依村至且末县东北侧边界,沿东经吐拉牧场延伸至且末县东侧边界的狭长地带。面积19813.58km2,占全县面积14.29%。区内人类工程经济活动以牧业、道路建设、矿山开采活动为主。区内地形陡峭,沟谷发育,山体覆盖层一般,部分区域基岩出露,岩层节理裂隙较发育,沟谷两侧植被较发育,在风化、地震、强降雨等作用下,易发生崩塌及泥石流地质灾害。

区内共分布地质灾害点55处,占地质灾害点总数的18.77%,其中崩塌21处、滑坡1处,泥石流33处。

区内地质灾害未造成人员伤亡,但简易公路2430米,矿山简易道路1380米,牧道605米,威胁财产192.45万元。

3、低易发区。主要分布于且末县南部阿克苏阿克僧—琼斯克乃—库木布央达坂—箭峡山—阿喀阔勒一线南侧高山区、极高山区及山间洼地,面积33165.75km2,占全县面积的23.92%。区内海拔在4200m以上,发育有现代冰川地貌和古冰川形成的冰川谷和冰碛地貌,区内地表植被稀少,人类活动除矿区道路建设、少量牧业活动、少量采矿及探矿活动外,无其他人类工程活动,对地质环境影响较小。

区内共分布地质灾害点4处,占地质灾害点总数的1.36%,泥石流3处,崩塌1处,威胁简易道路300米,气象站一座,威胁财产12.5万元。

4、非易发区。分布于且末县北部的山前冲洪积平原区及塔里木盆地沙漠区,面积83750.73km2,占全县面积的60.41%。该区地形平缓,起伏不大,地层主要为第四系冲洪积及风积层,人类工程经济活动以农业、工业、基础设施建设、少量矿业开采及油气开发为主,地质环境条件较好,不具备各类地质灾害发生的地质环境条件,人类工程活动也不易引发地质灾害,区内无地质灾害及其隐患点发生。

(二)地震灾害

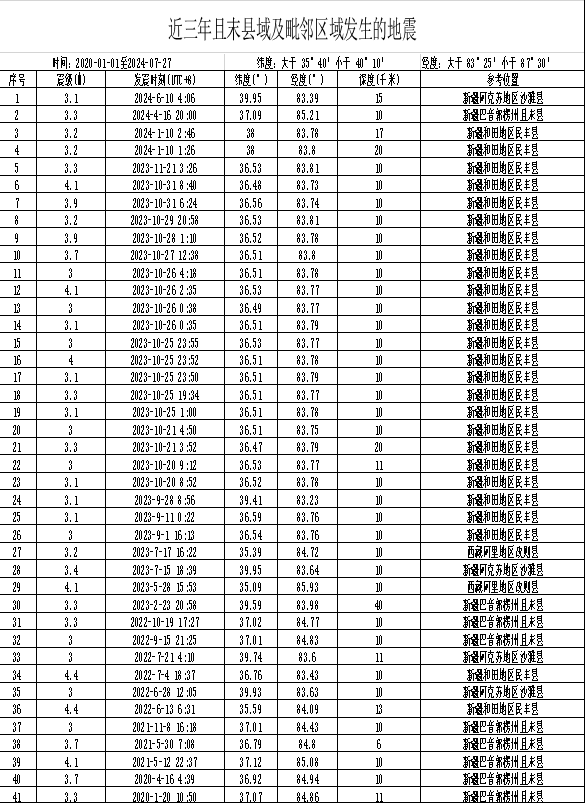

且末县地区位于塔里木盆地边缘,相对于靠近构造活动强烈的板块边缘地带,地震活跃性可能较低,然而,地震活动的复杂性使得即使在地震相对不活跃的区域,也可能发生一些中小型地震,且末县地区大致位于欧亚板块和印度-澳大利亚板块的碰撞带附近,从板块构造的角度来看,且末县并不是一个典型的地震带上的地区,且末县处于一种地质稳定的环境中,地震风险相对较低,但在地震预防和准备方面,仍然需要注意和采取相应的措施,以保障当地群众和建筑物的安全。从近三年且末县域及毗邻区域发生的地震分析来看,累计发生42次地震,地震平均等级

3.4级,震源深度平均11.6千米。

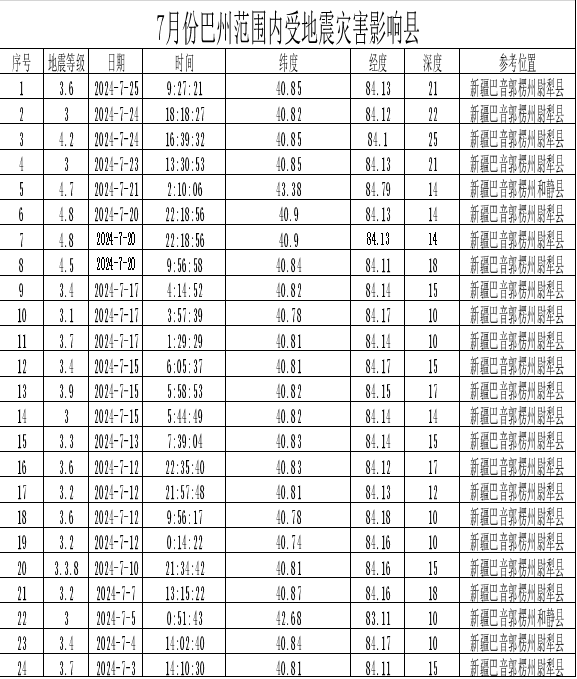

从7月份巴州范围内受地震灾害影响县分析来看,仅7月份发生24次地震,地震平均等级3.6级,震源深度平均15千米,仅尉犁县本月就发生22次地震,频率较高,和静县发生2次地震,并不排除且末县受影响可能性。

(三)堰塞湖(阿克苏库勒湖)

1、阿克苏库勒湖及下游安迪尔河两岸南侧属于和田地区民丰县管辖,北侧含阿克苏库勒湖属且末县管辖。区域整体交通不便,西北侧沙漠区民丰县安迪尔乡南部有西和高速(G0612)、G315国道、和田至若羌铁路(在建)呈NEE向穿过。阿克苏库勒湖上游大面积地区以及下游至出山口均为无人区,仅有季节性零星牧民居住,区内道路条件较差,以简易砂石土路为主,遇暴雨或融雪水道路多阻断,该区域人迹罕至,人类活动零星,崩塌以及滑坡灾害多属于小面积偶发性短时灾害,威胁性较小,泥石流灾害规模相对较大,该区域内泥石流灾害共发育20余处,以沟谷型洪水型泥石流为主,无长流水,多为短时强降雨形成的含泥沙浊流洪水,有扇形堆积区。

2、阿克苏库勒湖湖口泥石流。该泥石流位于且末县西北部阿克苏库勒湖湖口处,较大规模的扇形冲击堆积区,最宽处达4km,前缘挤压河道明显,上游形成堰塞湖(阿克苏库勒湖),扇形堆积区上具有二次冲蚀堆积痕迹,扇形堆积区表层无明显植被生长。阿克苏库勒湖湖口泥石流未造成湖口形成坝体等情况,目前处于稳定阶段,威胁性较小。

3、阿克苏库勒湖湖口下游垭口处泥石流。该泥石流位于阿克苏库勒湖湖口下游垭口处,有清晰扇形冲击堆积区,前缘对河段挤压推移明显,形成小型堰塞湖(已决堤),扇形堆积区上有二次冲蚀堆积痕迹,扇形堆积区表层无明显植被生长。近年来阿克苏库勒湖湖口下游-垭口处泥石流变化相对较小,整体处于基本稳定状态。在1992年5月至1999年8月期间,原泥石流东南侧小型堰塞湖湖水已发生决堤泄流,近20年来,泥石流堆积扇体未发生明显扩大痕迹,前缘变化相对较小,该段泥石流整体威胁性较小。在阿克苏库勒湖湖口上下游有多处清晰冲洪积扇形堆积体,大部分扇形堆积体整体未发生前移推进痕迹,扇形体形变无明显变化,多属于低易发性衰退期泥石流,威胁性较小。阿克苏库勒湖北侧泥石流,泥石流堆积扇体对湖泊造成明显的挤压推移,近年来,扇形体无明显变化,威胁性较小。

4、阿克苏库勒湖湖口下游4.2千米处泥石流,形态如典型“银杏树叶状”,前缘挤压河道明显,扇形堆积区表层无明显植被生长,近年来,扇形堆积体整体未发生明显前移推进痕迹,形变变化较小,同属于低易发性衰退期泥石流,威胁性较小。阿克苏库勒湖流域山区内泥石流灾害最为发育,现阶段阿克苏库勒湖未形成堰塞湖坝体,对周边区域影响较低,其余泥石流多为衰退期,自身威胁性较小,区内其他地质灾害危险性整体较低。

二、2024年地质灾害防治工作任务

(一)2024地质灾害趋势预测依据

1、对影响且末县地质灾害的地质环境因素进行综合分析。

2、且末县2024年气候总趋势预测:平原年降水量为正常或偏少,但由于降水时空分布不均匀的立体气候条件,不排除山区降水正常或偏多情况的发生,导致局布地区暴雨发生。

(二)2024年地质灾害趋势

且末县2024年地质灾害频度及危害程度与2023年相当或偏重。随着党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会的召开,且末县经济建设加快了步伐,特别是矿业勘探和开发的持续火热,新建及改建山区公路、矿区道路及矿产资源开采等,随着这些工程经济活动的加强,在遇强降雨或长时间降雨等因素作用下,沿交通干线、矿区道路、河谷两岸及陡坡处易引发崩塌、泥石流、滑坡等地质灾害,矿山采空区易发生地面塌陷灾害,灾情加剧,危害严重,将影响国民经济的发展。

(三)地质灾害重点防范期

根据往年地质灾害的发生情况,结合2024年气象预测数据,预测我县2024年地质灾害易发时期集中在5-10月,极端降雨天气是诱发地质灾害的主要因素,土壤水分达到一定饱和状态时,极易引发风化残坡对基层滑坡、泥石流等地质灾害。

各乡镇及有关部门务必高度重视,认真做好地质灾害防灾减灾工作。特别在高发时期要将监测责任落实到人,做好动态监测,加强隐患点的监测密度,确保隐患点周边群众安全。

(四)地质灾害重点防范对象

以国道、山区、乡镇等人类居住区、地质灾害易发区内的旅游区、重要水库水利设施、矿产开采区及重要工程为重点防范对象。

三、地质灾害预防预警机制

(一)预防预警信息

1、信息监测与报告

(1)政府监测

每年汛期前,县地质灾害应急指挥部办公室组织自然资源、水利、交通、建设等部门进行地质灾害隐患巡查,发现险情及时登记、备案,发放地质灾害明白卡,明确监测单位和检测人,并进行日常监测。

(2)群众报灾、报险

任何单位和个人均可通过电话等各种形式如实向人民政府有关部门或有关技术单位报告地质灾害信息,各监测单位或监测人发现突发性地质灾害灾情或险情时,应按地质灾害分级标准分别上报乡(镇)、县应急指挥部办公室。

2、上报时限和程序

(1)发生IV级(小型)地质灾害,所在乡镇地质灾害应急指挥部接到监测人的报告后应及时向县地质灾害应急指挥部报告,并由乡镇与县地质灾害应急指挥部共同负责组织调查和做出应急处理,并将应急调查报告上报州地质灾害应急指挥部。

(2)发生III级(中型)地质灾害,所在乡镇地质灾害应急指挥部接到监测人的报告后应于24小时内速报县、州级地质灾害应急指挥部,同时越级速报自治区应急指挥部。由县地质灾害应急指挥部及时组织调查研究做出应急处理,并将应急调查报告上报州地质灾害应急指挥部。

(3)发生II级(大型)地质灾害,所在乡镇、县地质灾害应急指挥部接到监测人的报告后应于12小时内速报州地质灾害应急指挥部,同时越级速报自治区地质灾害应急指挥部,以后每24小时向上级报告一次工作进展情况,直到调查和应急处理结束;由自治区地质灾害应急指挥部及时组织调查和作出应急处理,并形成应急调查报告上报国家地质灾害应急指挥部。

(4)发生I级(特大型)地质灾害,所在乡(镇)、县地质灾害应急指挥部接到监测人的报告后应于6小时内速报州地质灾害应急指挥部,同时越级速报自治区地质灾害应急指挥部和国家地质灾害应急指挥部,以后每24小时向上级报告一次工作进展情况,直到调查和应急处理结束;由自治区地质灾害应急指挥部组织调查和作出应急处理,并形成应急调查报告上报国家地质灾害应急指挥部。

(5)对于威胁人数超过100人,或者潜在经济损失超过500万元的严重地质灾害隐患点,县级地质灾害应急指挥部接到报告后,要在3日内将险情和采取的应急防治措施报州地质灾害应急指挥部。

(6)特别重大地震灾害是指造成300人以上死亡(含失踪),或者直接经济损失占地震发生地省(区、市)上年国内生产总值1%以上的地震灾害。当人口较密集地区发生7.0级以上地震,人口密集地区发生6.0级以上地震,初判为特别重大地震灾害。

重大地震灾害是指造成50人以上、300人以下死亡(含失踪)或者造成严重经济损失的地震灾害。当人口较密集地区发生6.0级以上、7.0级以下地震,人口密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震,初判为重大地震灾害。

较大地震灾害是指造成10人以上、50人以下死亡(含失踪)或者造成较重经济损失的地震灾害。当人口较密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震,人口密集地区发生4.0级以上、5.0级以下地震,初判为较大地震灾害。

一般地震灾害是指造成10人以下死亡(含失踪)或者造成一定经济损失的地震灾害。当人口较密集地区发生4.0级以上、5.0级以下地震,初判为一般地震灾害。

根据地震灾害分级情况,将地震灾害应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,地震灾害发生后,地震灾区的县级以上地方人民政府第一时间将地震震情和灾情等信息向上一级人民政府报告,必要时可以越级上报,不得迟报、谎报、瞒报。

(7)按形成和造成的灾害,堰塞湖分为三类:高危型堰塞湖、稳态型堰塞湖和即生即消型堰塞湖。高危型堰塞湖由于蓄水量大、落差大,往往在形成几天至几年后会被冲垮,可能形成严重的地震滞后次生水灾;稳态型堰塞湖可以存在很长时间且积水量很大,成为稳定的山间湖泊和风景旅游区;即生即消型堰塞湖一般不大,很快会被后来累积的水体冲毁,危害不大。如发现形成堰塞湖,第一时间上报县级人民政府,由县级人民政府组织人员对现场进行查看,如堰塞湖形成和可能造成的危害不断加剧,由县级人民政府及时上报上一级人民政府或越级上报。

3、地质灾害上报内容

灾害(或险情)发生时间、地点、损失情况(人员伤亡、财产损失、道路设施损毁、影响范围等)、灾害类型、灾害规模、可能的引发因素、地质成因、发展趋势、预测后果和已采取的措施等。

(二)预防预警行动

进行预警期后,乡(镇)级以上人民政府应当依据有关法律、法规、规章的规定,采取严格的防范控制措施,并根据预警级别的实际需要向公众发布警告或劝告,做好信息跟踪监测,疏散危险人员和撤离重要财产,采取防止地质灾害发生和防止其他可能造成危害的必要的应急措施,要求各类应急救援队伍和人员进入待命状态,调集所需应急物资和设备,确保通信、交通、供水、供电等公共设施安全,并做好随时启动应急预案的准备。

(三)预警支持系统

1、地质灾害气象预警系统支持区域性预警工作,由自然资源和气象部门联合建设;

2、基础调查巡查系统支持地质灾害隐患点的调查、监测以及防治督导工作,由自然资源局会同住建、水利、交通、公路等部门共同开发建设;

3、群测群防系统支持各监测点预警预报工作,由各级人民政府组织建设;

4、信息系统支持数据统计、资料汇总、更新、查询、预警分析等工作;由自然资源局会同住建、水利、交通等部门共同开发建设;

5、信息反馈系统目前用于自然资源部门、气象部门的地质灾害灾情和险情的上传下达工作。

(四)预警级别发布

地质灾害气象预警级别,根据《国土资源部与中国气象局关于联合开展地质灾害气象预警工作协议》,按照发生地质灾害的可能性分为5个等级:1级为可能性很小;2级为可能性较小;3级为可能性较大;4级为可能性大;5级为可能性很大。区域地质灾害气象预警1-2级相当于本预案的一般(IV)级,用蓝色表示;3级、4级、5级分别相当于本预案的较重(III)级、严重(II)级、特别严重(I)级,分别用黄色、橙色和红色表示。区域地质灾害预警信息由自然资源局和气象局组成的专家组联合会商确定,预警结论由自然资源局和气象局联合发布。

四、应急响应(应急处置)

(一)应急响应级别

1、地质灾害险情是指地质灾害隐患处于临灾状态。其险情分为四级:特大(I)级为受灾害威胁人数在1000人以上,或潜在经济损失在1亿元以上的地质灾害险情;重大(II)级为受灾害威胁人数在500~1000人,或潜在经济损失在5000万元~1亿元的地质灾害险情;较大(III)级为受灾害威胁人数在100~500人,或潜在经济损失在500万元~5000万元的地质灾害险情;一般(IV)级为受灾害威胁人数在100人以下,或潜在经济损失在500万元以下的地质灾害险情。

2、地质灾害灾情是指地质灾害已造成人民生命财产伤亡损失的状态。其灾情分为四级:特大型(I级)为因灾死亡30人以上,或因灾造成直接损失在1000万元以上的地质灾害灾情;大型(II级)为因灾死亡10人以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失在500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情;中型(III级)为因灾死亡3人以上10人以下,或因灾造成直接经济损失在100万元以上、500万元以下的地质灾害灾情;小型(IV型)为因灾死亡3人以下或者直接经济损失在100万元以下的地质灾害灾情。

3、确定地质灾害险情和灾情级别的主体:IV级(一般)由县人民政府确定,III级(较大)、I、II级(重大、特大)上报州、自治区人民政府确定。

(二)应急响应行动

1、确定地质灾害险情和灾情级别的程序:乡(镇)级以上地质灾害应急办公室收集、核实突发性地质灾害信息后,提出建议,由同级人民政府按照权限决定险情和灾情级别,并报告上级人民政府。

2、分级启动预案

(1)较大级、严重级、特别严重级突发性地质灾害事件的响应:乡(镇)、县地质灾害应急指挥部办公室向上级速报有关情况,请求启动州、自治区应急预案。县、乡(镇)人民政府启动本级应急预案,做好具体应急工作。

(2)一般级突发性地质灾害事件的响应:县人民政府立即启动本预案,县地质灾害应急指挥部人员及其他有关人员迅速到岗到位,实施统一组织指挥或者参与辅助指挥决策,并将有关情况迅速报告州人民政府及其有关部门。县人民政府有关部门启动具体行动方案,事发地乡(镇)人民政府启动相应应急预案,做好具体应急工作。

(三)信息报送和处理

1、信息采集和传输

县地质灾害应急指挥部建立快速应急信息系统,地质灾害信息采集以灾害发生现场为基本范围,信息内容主要包括灾害发生区域(或险情出现)的地点、时间、影响范围、损失情况、危险性程度、发展趋势以及已采取的主要措施。采集方式以各级应急指挥部派出的调查监测组现场调查为主,根据灾害发生地现场实际情况,以固定电话、传真、短信为主要传播渠道;当有线通讯中断或无移动通讯讯号时,应以远程无线对讲设备为主要传播渠道向地质灾害应急指挥部办公室传输灾情信息

2、信息处置

县地质灾害应急指挥部办公室在接到现场信息后,应立即会同地质灾害防治专家进行信息分析,得出分析结论按分级响应程序报送应急指挥部;同时将灾情险情信息向社会公布,灾情险情信息的发布应符合政府信息公开的规定。

(四)指挥和协调

1、发生小型地质灾害(或险情)时,由县应急指挥部统一指挥和协调地质灾害应急工作,指导、协助地方政府进行应急救灾。本着属地事权原则,乡镇地质灾害应急指挥部办公室应启动本级应急预案,组成和县地质灾害应急指挥部办公室相对应的应急抢险工作组,在县地质灾害应急指挥部办公室统一领导下完成应急抢险工作。

2、当小型地质灾害或险情发生地处于水利水电工程枢纽区时,应急抢险工作由县水利局牵头,其他应急指挥部成员单位协助。

3、当小型地质灾害灾情或险情发生地处于交通沿线时,应急抢险工作由县交通局牵头,其他应急指挥部成员单位协助。

4、当小型地质灾害灾情或险情发生地处于城市建设规划区时,应急抢险工作由县住建局牵头,其他应急指挥部成员单位协助。

5、当小型地质灾害灾情或险情发生地处于上述以外的地区时,应急抢险工作由自然资源局牵头,其他应急指挥部成员单位协助。

(五)应急处置

1、发生小型地质灾害(险情),事发地乡镇人民政府应迅速核实情况,并先行组织处置,开展自救和互救。

2、应急响应期间,地质灾害应急指挥部办公室对应急成员单位组成的应急工作组具有调动权和处置权,调动队伍数量视灾情和险情处置难易程度而定,各应急成员单位工作组不得以任何理由拖延应急救援工作。

3、各应急工作组按照地质灾害应急指挥部办公室指定的地点和时间集中,县地质灾害应急指挥部办公室根据灾情和险情迅速组织专家会商研究确定应急抢险方案,并按照方案向各工作组发出部署命令,进行有序、高效的抢险救援工作。

4、按照应急抢险属地原则,地质灾害应急指挥部办公室视灾情和险情处置需要,列出抢险救援专用工作设备、器械、物资、药品等计划清单,由当地人民政府本着就近原则,紧急调用其辖区上述用品,以保障应急指挥部办公室统一指挥、协调部署各工作组应急抢险工作。

5、当地质灾害严重危及当地社会稳定时,由地质灾害应急指挥部办公室协调请求驻县部队、民兵预备役部队、武警部队参加抢险救灾和治安保卫工作。

(六)信息发布

1、新闻发布原则

遵循“客观、公正、及时”的原则

2、新闻发布的内容

(1)险情和灾情;

(2)抢险救灾工作;

(3)重大决策方案;

(4)群众安置情况等。

3、新闻发布的机构及审查发布程序

县地质灾害应急指挥部办公室为新闻发布机构。新闻发布程序为:地质灾害应急指挥部办公室初审,报指挥长审定后发布。

(七)应急结束

经专家论证认为地质灾害灾情或险情已被控制和消除后,由地质灾害应急指挥部办公室宣布应急状态解除,地质灾害应急指挥部办公室组织各类救援队伍撤离现场。应急状态解除令经指挥长签署后发布。

五、善后工作(后期处置)

(一)善后处置

地质灾害应急指挥部办公室制订善后处置方案,指挥长签署后由县级人民政府组织实施。处置方案应明确人员安置、补偿、物资和劳务的征用补偿、灾后重建以及扶持政策等。因救灾需要,临时调用单位和个人的物资、设施、设备或者占用其房屋、土地的,应及时归还;无法归还或者造成损失的,应给予相应的补偿。

(二)社会救助

社会各界捐助的资金、财物由民政部门统一接收、登记、入账,并提出分配方案,报县级人民政府审定后分配。

(三)后果评估

应急结束后,各级地质灾害应急指挥部办公室应尽快组织编写调查报告,调查报告内容包括:灾害发生、发展过程,灾害类型和规模,损失情况,成灾原因(包括地质条件和引发因素),应急抢险情况及结果,存在的问题,经验教训及今后改进的意见。

六、应急保障

(一)人力资源

在地质灾害应急指挥部办公室统一指挥下,应急抢险救灾队伍由12个专业工作组组成,按照地质灾害应急指挥部办公室命令迅速赶赴现场。

第一梯队:调查监测组、工程抢险组、医疗卫生组和灾民安置组;

第二梯队:气象预报组、交通保障组、物资保障组、通讯保障组和治安保障组;

第三梯队:信息发布组。

(二)经费保障

应急抢险期间,县级人民政府应及时安排抢险救灾必要资金,保障应急工作正常进行。救灾资金物资的来源包括:上级下拨的救灾资金、物资;县财政预算的救灾资金;社会捐助资金、物资。各乡镇分级负担的救灾经费应及时到位,同上级下拨的经费配套使用,并专款专用,不得挪作他用。

(三)物资保障

按属地管理原则,分县、乡镇两级做好救灾物资的储备工作。灾情发生后,由民政、发改、商工等部门负责调运粮食、食品和救灾物资,保障灾区生活必需品的供应;组织恢复供电、供水系统等,保障灾区水、电的供应。

(四)通信保障

1、抢险应急期间,通讯网络部门应设立专职机构,指定专人坚持24小时值班。及时掌握各类通讯设施的运行状况和受灾毁损情况,研究治理恢复方案,并负责协调电信运营企业尽快恢复,确保通讯畅通。

2、建立地质灾害应急指挥系统通讯录。分级建立应急期间参加抢险救灾部门以及党政军领导机关的计算机通讯查询系统,编制《且末县地质灾害防治应急指挥系统通讯录》。公布各级地质灾害应急指挥部办公室电话和指挥部负责人等有关成员的电话,并保持通讯畅通。

(五)交通运输保障

由交通、公路等部门尽快恢复破坏的公路、桥梁和有关设施;优先保障抢险救灾人员、物资的运输和伤员及灾民的疏散,必要时实行交通管制。

(六)医疗卫生保障

由卫健委组织建立、培训专业的应急救援队伍;负责迅速集结赶赴灾区,开展伤病人员的医疗救护;组织开展卫生防疫工作;及时检查、监督灾区饮用水源、食品、药品安全;保障灾区所需的医疗药物与器械。

(七)人员防护

由治安保障组和灾民安置组迅速组织受地质灾害威胁的群众转移到安全地带,必要时应强制性疏散。各工作小组根据牵头部门及合作部门安全工作的需要,保障应急工作人员使用的车辆、通讯工具,及时向每一个应急人员发放安全帽、救生衣、对讲机、照明工具等安全作业工具。医疗卫生组应准备好防署防冻、防创伤以及感冒类等应急药品,做好应急人员的医疗保健工作。

(八)技术装备保障

县自然资源局与有关单位要开展地质灾害应急防治与救灾方法、技术的研究,加强专业监测技术与方法、预报预警设备的研究和引进,开展应急调查、应急评估、地质灾害趋势预测、地质灾害气象预报预警技术的研究和开发。为地质灾害防治和应急工作提供技术保障。

(九)治安维护

由公安局、武警中队负责治安管理和安全保卫工作。预防和打击各种违法犯罪活动,维护社会治安和道路交通秩序,保障抢险工作顺利进行。

七、监督管理

(一)加强领导,明确责任,切实做好地质灾害防治工作。各乡镇、部门单位以党的二十大和中央第三次新疆工作座谈会精神为指导,按照国务院《地质灾害防治条例》和《关于加强地质灾害防治工作的决定》要求,立足以人为本,切实加强地质灾害防治工作领导,建立和完善地质灾害防治责任制,认真履行职责,把地质灾害防治工作作为防灾避灾的重点进行部署落实,将地质灾害损失减少到最低限度。

(二)依法行政,密切合作,把防灾避灾工作落到实处。自然资源、应急、环保、住建、水利、交通、民政、教科、卫健委、文旅、气象等部门,在县人民政府的统一领导下,密切配合,通力协作,各司其职,把各级责任和各项防灾避灾措施落到实处。汛期前,各行政主管部门按照各自职责分工对地质灾害(隐患)点进行一次全面排查,部署好汛期经常性监测和值班工作,落实防灾、避灾、救灾的组织机构和物资以及相应的经费准备,确保人民群众生命财产安全。

(三)完善地质灾害群测群防网络体系建设。加强地质灾害巡查、监测、预报和预警,进一步健全和完善地质灾害群测群防制度建设和措施落实,建立县、乡、村三级群测群防网络系统和相关责任单位群测群防监测体系,以人民群众为主体,对地质灾害前兆和动态进行简易监测,做到早发现、及时预报和有效避灾。各乡镇、村(社区)及相关部门要在汛期前及汛期中,发动群众疏通各村周边、房前屋后、隐患点排水沟渠,加强生产生活用水管理,确保汛期排水畅通;及时组织群众对存在隐患的地面裂缝、塌陷等进行充填、夯实,减少汛期中地质灾害发生。

(四)加大矿山生态环境监督管理力度。增加矿山地质灾害治理经费投入,改善矿山生态环境,自然资源、环保部门要按照部门职责,加大对矿山生态环境的监管力度,督促矿山企业严格执行“三同时”制度,增加矿山生态环境治理经费投入,落实地质灾害监测、预防和治理措施。

(五)落实地质灾害防治经费。确保地质灾害群测群防网络体系有效运行,把地质灾害防治工作纳入国民经济和社会发展计划,在年度计划和预算中安排地质灾害防治专项资金,确保地质灾害及其隐患得到及时监测、预报、调查、勘查和治理,确保群测群防网络体系有效运行。

(六)加大宣传培训力度,提高地质灾害防治意识。各乡镇、村(社区)及相关部门,进一步加大地质环境法律法规及地质灾害防灾避灾相关知识的宣传培训力度,特别是加大对地质灾害易发区及广大农村地质灾害防治知识的宣传培训,提高全社会防灾避灾意识和临灾处置能力,实现地质灾害防灾减灾“意识进一步提高、知识进一步增长、能力进一步增强、体系进一步完善”。

关联稿件:

微博

微博 微信

微信